唠叨

唠叨

杨斌旺

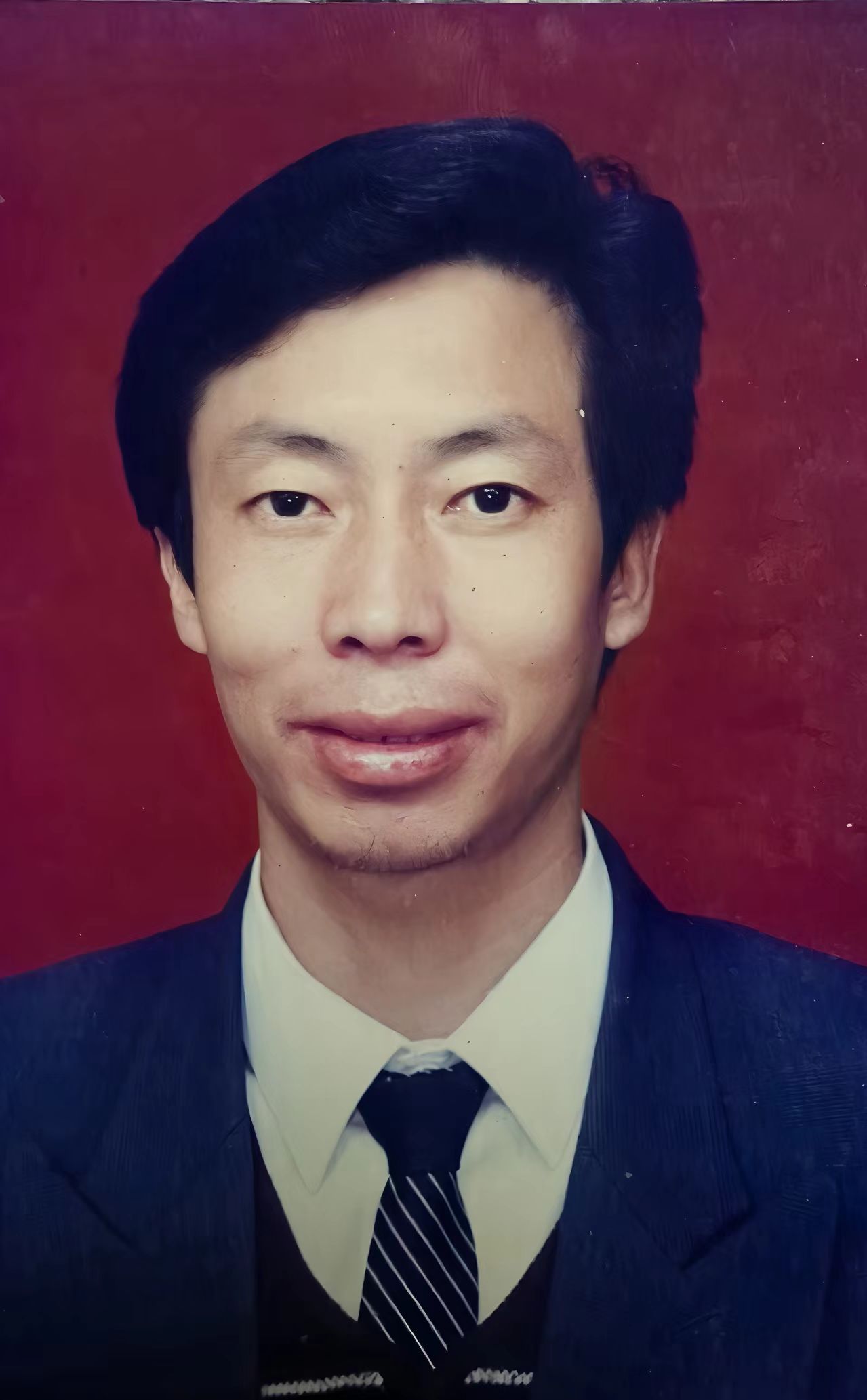

这寂静,是新的。父亲去了,连带着他那说不完的唠叨,一并沉入了乌溪江底似的,留下我这满耳孔的、空落落的清静。我坐在他常坐的那把旧竹椅上,对着壁上那张愈发沉默的相片——相片里的他,眼神还是那般,有着说不尽的话。今儿个,是他的一百零五岁生辰,若在往年,这屋里早已被他的唠叨塞得满满当当,暖烘烘的了。可现在,只有窗外偶尔一声鸟啼,像一颗小石子,投进这潭深不见底的静默里,漾开一圈圈寂寞的涟漪。

父亲的唠叨,是一条溪,源远流长,最初的那几股清冽的泉水,是从他那苦汁子里泡大的童年淌出来的。八岁,别的孩子还在爹娘怀里撒娇的年纪,他的天,却常常还是墨黑的时候,就得揉着惺忪的睡眼,牵着一头老水牛,踏着露水,走向一里多外的叠石山。他总爱说,那山上的牧草和青岗柴是如何的鲜嫩。我那时听着,只觉得是平常旧事,如今细想,那晨光熹微中,一个瘦小的身影,一边是低头啃草的牛,一边是挥着柴刀的孩子,那该是怎样一幅沉郁的画!牛吃饱了,他便背起那一捆比他身子还沉的柴,牵着牛,回到东家,换一碗稀薄的早饭。没有工钱,一年到头,也难得闻见一丝肉腥。这放牛娃的生涯,一过就是六年。那唠叨里,没有怨,只有一种被生活磨出来的、硬邦邦的认命,仿佛人生来便是要吃苦的,就像牛生来便要吃草一般天经地义。

这溪水流到青年,便陡然湍急起来,有了扛起一切的力气与担当。爷爷走得早,他说奶奶是个“明早没米下锅都不愁”的闲散人,于是十四岁的他,就成了九个弟妹的“小家长”。这“家长”二字,在他嘴里不是权力,是沉甸甸的债。为了让弟弟们少挨一顿饿,他稚嫩的肩膀,就踏上了去温溪、青田挑盐的险途,再用盐去大南乡换回活命的米;为了让弟妹们不受冻,他能步行六十多里,到大南门的布店里,赊来几尺遮体的粗布。他的唠叨里,满是这些具体而微的艰辛,他说起带领二弟、三弟上山帮人做柴,好让全家吃上一回肉时,那浑浊的老眼里,会闪出一种光,那不是回味肉的香,而是自豪于自己那时竟有那般力气,能从石头缝里,为那一大家子刨出吃食来。

后来,这溪流汇入了时代的大河,他的唠叨里,便添了对于“新社会”的无限感慨。他一遍又一遍地向我描述一九四八年那一担钞票的荒唐。他从衢州城里,徒步挑回两满箩筐的“钱”,全家兄弟妯娌点着油灯,数了一宿,也没数清那天文数字。可结果呢?一担花花绿绿的纸,竟买不回一头能耕地的牛!他总是说到这儿就重重地叹一口气,然后音调扬起,像雨过天晴:“解放后,好了!共产党本事大,物价稳当了,人能吃饱了,身上也暖了!”这前后的对比,是他唠叨里最坚定的部分,是不容置疑的真理。他以身受过的那种浮世的虚妄,反衬出后来这份“稳当”的珍贵。

若说之前的唠叨是铺垫,那他讲述自己“丰功伟绩”时的唠叨,便是这条溪流最为奔腾澎湃的中游。他当了十年大队长,二十多年的村支书,直到六十五岁才退下来。那唠叨的内容,便是一部村庄的创业史。背夹后、七甲龙尾的水库,铜山源、乌溪江的引水工程,都有他带领社员们挥洒的汗水。而最让他眉飞色舞的,是那座龙门岩水电站。在合作化的年月里,他如何跑信用社,磨破了嘴皮子;如何跑水电局、电力局,盖全了那二十八个鲜红的公章。他说起那纸批文,称之为“上方宝剑”。而后,他带着全村的“正劳力”,吃住在工地,硬是建成了乌溪江区第一个大队所有制的水电站。灯火通明的那一晚,我想,定是他生命中最亮的时辰。

他的唠叨里,还有从萧山引进的杨梅,让元墩后成了“杨梅之乡”;有在山角坞、大塘岗背营造的近万亩杉木林,郁郁葱葱,至今仍在山风中唱着绿色的歌;有洪桥头那窑里烧出的砖瓦,一块块,都垒进了建造湖南镇水电站的工棚里。这些,都是他留在世间看得见、摸得着的唠叨,是刻在大地上的功绩。

然而,他最后的唠叨,却从那些宏大的叙事,悄悄地、不容分说地,流回了我们这些子女的身上,流到了他的孙辈那里。我尤其记得一九八八年的冬天,山上积雪皑皑,他已年逾古稀,却执意要上山去造林。母亲拦他,说:“你这把年纪,还想享受造林的好处啊?”他当时回的话,我至今字字清晰:“我要为两个孙子,每人造几亩林木,以做纪念。”那时,我只觉是老人的一份执拗,一份疼爱。如今想来,那竟是他最深沉的哲学。他不再去建造电站、水库那样关乎集体生计的庞然大物了,他转而经营起这小小的、绵延的念想。他或许明白,功业会朽坏,称号会遗忘,但种下的树,会默默地、一天天地长高,将他的生命,以一种绿色的方式,延续下去。后来,他造林的事迹上了报,他像个孩子似的,把那报纸看了又看,那份高兴,胜过当年拿到那“上方宝剑”的批文。

是的,他总唠叨他一生清正,不占公家一分一毫,不拿群众一针一线,所以他“心安理得”。从前听,觉得是标榜,如今品来,那“心安理得”四字,是何等有分量。他的一切作为,一切的唠叨,其底色,原来就是这四字。唯有心安稳了,理得直了,说的话才多,才碎,才不怕人烦,因为内里是坦荡的。

父亲的唠叨,原不是琐碎,是他用一生的经历,为我,为这个家,为那片土地,一遍遍书写与镌刻的“传”。那里面有苦难教育学给的坚韧,有责任压出的担当,有时代变迁留下的烙印,有汗水换来的功业碑,更有那血脉里流淌的、朴素至极的爱。

窗外的暮色,不知不觉间,已浓得化不开了。壁上的父亲,在渐暗的光线里,轮廓愈发模糊,仿佛就要隐去。可我忽然觉得,他并没有走远。那满山他手植的杉木,在晚风里发出的阵阵松涛,不正是他换了一种方式的、宏大而无尽的唠叨么?我静静地听着,那绿色的声浪,拂过山岗,拂过田野,一直涌到我的心底。在这永恒的唠叨声里,我仿佛又回到了乌溪江边的老屋,他还是那个爱絮叨的老人,而我,还是那个听着故事、从未长大的孩子。