徐则臣:在异域与中国重逢

茅盾文学奖得主、《人民文学》主编徐则臣最新作品《域外故事集》,以十篇域外题材小说,集中展现美国、智利、白俄罗斯、德国、乌拉圭等世界各地人情风土与奇谭故事。接续《聊斋志异》和唐传奇的中国古典传统,徐则臣的写作游走于现实与虚幻之间,以魔幻现实笔法将孤独、身份、乡愁与追求的主题融汇在一起,探讨不同文明的碰撞摩擦与交流对话。在麦德林,一场蒙面文学朗诵隐藏着游击队员的身份秘密;在瓦尔帕莱索,三个吉卜赛女人用塔罗牌预言了抛锚的汽车;在奇琴伊察,寻找玛雅面具的旅程揭开了家族跨越百年的失踪之谜……

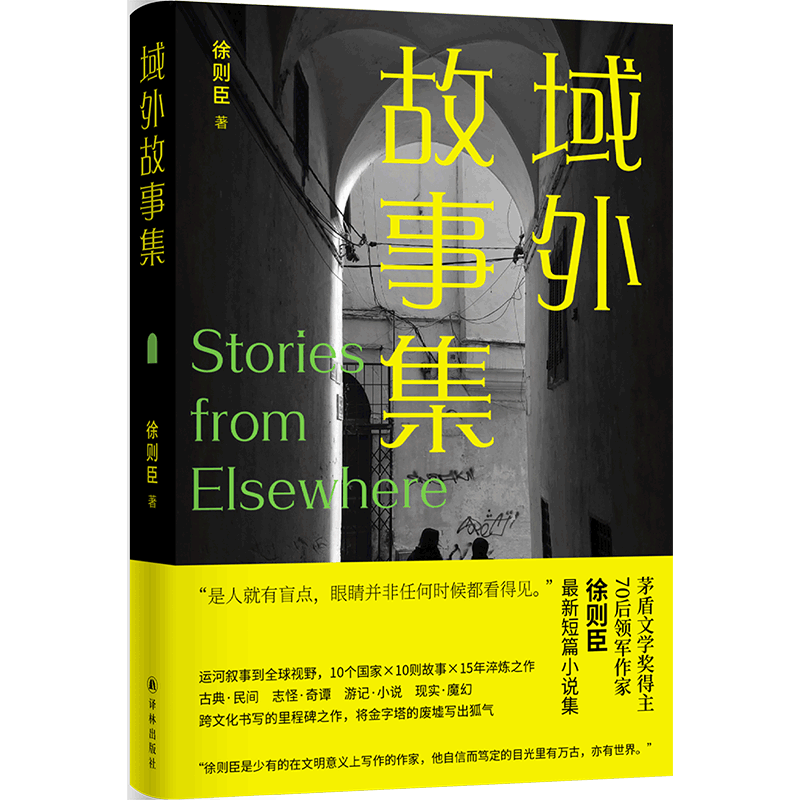

《域外故事集》,徐则臣著,译林出版社2025年8月

作家阿来欣赏徐则臣在《域外故事集》中所采用的叙事技巧:自然设置又巧妙消解悬念、反俗套制造奇异感,表面上看起来没有故意制造气氛,但气氛已经存在;没有设置重重悬念,但悬念已然形成,所以他觉得这是一个很好的小说写法。阅读此书,阿来也发现自身的旅行经历与书中的背景高度重合,然而,“同样的出发地,同样的目的地,为什么火车上这些事情我就遇不到?为什么奇遇都跑到这本书里头?”阿来认为,这种创作恰好揭示了小说的核心价值,给我们的生活增加无数的可能性。

记者:您用了15年时间,集中“域外”主题写一批故事,是出于怎样的考虑?

徐则臣:2010年我去美国爱荷华大学参加国际写作计划,待了4个多月。前一年在内布拉斯加州的一个大学做驻校作家,也待了一个多月。这大概半年的时间里走了不少地方,尽力深入到美国民间,遇到不少有意思的事,也有不少想法。从爱荷华回来,我就把这两次在美经历中有意思的事,挑了一些写出了短篇小说《古斯特城堡》。写完后想起鲁迅先生曾经译过一个《域外小说集》,就想是否也可以写一个《域外故事集》。后来去德国,回来写了《去波恩》。有了《去波恩》,我对这个“域外”主题小说集就更有信心了。但其后断断续续写长篇小说《耶路撒冷》《王城如海》《北上》,10年差不多就过去了。疫情时期待在家里,又想起中断的“域外故事集”,重新把它提上议事日程。就这样一个接一个写,写到了2024年,终于把整个集子写完了。

记者:故事中的角色(如老约翰、罗朗、缅甸男孩等)都基于你的经历展开叙述?在真实的基础上展开虚构和想象,他们的复杂性是如何构建的?

徐则臣:这一系列小说中,大部分人物都有原型,个别没有原型的,多少也有一点现实的影子。当然,原型和影子在一定意义上都差不多,我不依赖原型写作,他们主要是个药引子,他们只需要帮我开个头,剩下的我就可以自己来了。这也是我小说中人物具有复杂性的原因,我把我想探讨的问题附载到他们身上。这个系列小说之所以写得慢,就是因为我要慢慢打捞,把适合在他们身上呈现出来的复杂性一点一点汇拢到一块儿。人物的复杂性不是抽象的,必须通过言行举止,通过细节、命运展开,所以,我所期待的复杂性必须以小说的、形象的方式来实现。当然也有一些人物纯属虚构,那是为了叙述展开的需要。在这10个故事里,每个故事里都有我一部分真实的经历,剩下的当然就是虚构了,所以,每个故事都半真半假。

记者:《域外故事集》的描写中融入了中国传统的叙事资源,甚至能从中发现《聊斋志异》等中外小说对你的影响。整体阅读下来,这些故事既是传统的又是现代的,既是中国的又是世界的。比如在《古斯特城堡》中,东西方文化差异通过缅甸家庭和老约翰的互动展现,你如何看待东方文化之间的碰撞和融合?

徐则臣:东西文化之间肯定有巨大的差异,但也一定有巨大的融合。刚开始出国那几年,也包括之前我读外国文学和社科类著作的时候,我会下意识地找两者之间的区别,好像也总能够找到,可以一二三地概括出来。但是现在,出去次数多了,去过的国家也多了,反倒没有当初那么强烈、迫切和清晰地辨别东西方文化之间的差异的冲动了,我更愿意看到我中有你、你中有我那样一种自然的混沌的融合状态。全球化时代,差异当然有,但是差异已经不再是水和油不能调和的关系,而是水乳交融。写作中也是这样,我不再预设某种差异性,更愿意差异性混合在一起,让人物、故事和细节自身去呈现。事实上,我把《聊斋志异》等一些传统叙事资源引入到对当下的生活叙述中,我也希望传统的和现代的、过去的和当下的能够有机融合,而非丁是丁、卯是卯,泾渭分明。很多年里我对《聊斋》没那么重视,原因之一,可能就是我把它看成是传统的叙事资源,我在内心里就已经划分了楚河汉界。而现在,打破了这个界限后,以一颗素心去看,我反倒发现《聊斋》的叙事资源中有很多是非常现代的,也因此,我在引入和转化进当下生活的叙事时,难度也就没有过去那么大了。其实就一句话,不管是东西还是中外或者传统与现代,我们都不该自设藩篱。

记者:你在不同故事中采用了多变的叙事视角,更多地采用第一人称,这种选择是出于怎样的考虑,在体现故事主题上有何优势?

徐则臣:采用第一人称跟最初的两个小说有关系。刚开始还真没有对整个集子规划得很详细,觉得用第一人称写起来更方便。写了两个之后,尤其是疫情期间重启这个系列的写作,突然希望能够营造一种强烈的现场感,让自己重新把过去的生活和经验再来一遍,把自己送到故事的发生地。同时,我也希望它体现出某种纪实感。因为有些小说写得玄虚、魔幻,有点超现实,第一人称带来的纪实感可以让这些故事扎下根来。我理想的小说就是半真半假、虚实相生,而对小说中所要探讨的那些问题,能够扎下根来非常重要,所以写了几个小说之后,我决定这个系列全用第一人称。

记者:在小说的表现方式和写作方式上,你做了勇敢的尝试和探索。小说的叙事空间得以成功拓展,形式也耳目一新。但是不是也会有读者更喜欢早期写《跑步穿过中关村》的徐则臣?你如何评价自己创作风格的变化?

徐则臣:的确,每次写出了新作品,都会有读者跟我说,他更喜欢我前面的某部作品,或者是喜欢之前某一个时期的作品。听到这种说法我一点都不沮丧,反而高兴,说明我的写作一直在变化。变化是因为我一直在尝试新东西,在拓展自己的写作空间。在我的理解里,一个好作家肯定不是一成不变的,唯一不变的是他一直在变。他对世界的认知,对文学的理解,随着年龄、阅历以及写作时间的增加,他对新鲜事物的刺激做出的反应,都要求他必须变化。这些年我一直在变,一直在寻求新的、契合当下之我的一种文学表达,最新的体现就是这本《域外故事集》。我不敢说所有的变化都是对的、科学的,但我敢说,所有的变化和尝试都是源于内心的内在要求。在写作上,我听自己的。

记者:多篇小说中,如《瓦尔帕莱索》《蒙面》中描写华人在异国的挣扎与适应,《中央公园的斯宾诺莎》关注到知识分子漂泊海外的孤独和焦虑。多年来关注移民群体,你一定从中有很多发现和收获吧?

徐则臣:在国外,我对华人群体的确非常关注,我想了解他们的生存境遇,也想知道他们对跨文化生活的一些理解。很多年前出国时,我经常希望从他们那里得到相关的、抽象的、确凿无疑的结论,比如他们对这个问题怎么看,对那个问题怎么看,外国人对中国和中国人的这个问题怎么看,那个问题怎么看。慢慢地我对结论不感兴趣了,更想知道他们日常生活里的细节,想看到他们面临一件事时一整个细微变化的过程。我相信过程和细节这些事实比结论更丰富也更可靠。而这个这些过程和细节所呈现出来的,不仅仅有我当时感兴趣的问题,还包含了以后我可能感兴趣的某些问题。生活和文化是一个系统工程,任何一个环节你都可能会发生兴趣。

记者:《手稿、猴子,或行李箱奇谭》采取叙事嵌套结构虚实交织,如何平衡虚构与真实事件的关系?

徐则臣:《手稿、猴子,或行李箱奇谭》有相当的纪实性。我去了印度,长篇小说《王城如海》笔记装在行李箱里,行李箱托运时丢了,我在德里机场从晚上11点一直等到凌晨1点才找到。的确是一个印度作家劝我把那个登机箱也托运的。那个帮我找到行李箱的印度职员跟我说,他儿子对文学很感兴趣,想跟我聊聊写作。去看泰姬陵的路上,我看到过很多大大小小的猴子,我的《王城如海》一度写不下去,这些都是真的。但我想放开手大撒把想象,所以行李箱里钻出个猴子,机场工作人员的儿子写出一系列以行李箱为主题的专栏,都是虚构的。而在《王城如海》的具体写作中,的确也是小猴子的出现给我解了围。所谓半真半假、虚实相生,并非绝对意义上一半是真的、一半是假的,而是感觉。我既要在篇幅上,也要在感觉上、在逻辑上,让真实与虚构实现平衡。这种平衡能力更多是来自多年的写作经验,操作中没法量化,也没有严格的配方。只有写到那里,你才会知道够不够,是过了还是不及。

记者:如何处理当下的生活,对小说家来说永远都是一种挑战,你能谈谈自己是如何完成的吗?

徐则臣:今天在出差的路上,我还在和朋友交流,一个小说家如何才能获得处理当下生活的能力。很多作家善于处理过去的事,但对日常生活以及当下发生的事情往往找不到进入的路径。过去的事经过沉淀,有充分的时间被文学化,处理起来就会更有感觉。而当下生活,因为日常、司空见惯,也没有经过充分的沉淀,文学化的程度就会大大降低,处理的时候往往缺少必要的感觉和自信。刚开始写作,我也主要写过去的事,一写当下就觉得平白寡淡,后来是因为慢慢有了当下的问题意识,不得不思考和写作,才慢慢找到处理当下生活的信心和方法。如果不能把当下的日常生活聚拢到一个有效的问题意识之下,我也不会去触及。司空见惯的日常生活,尤其需要一个强悍地贯穿其中的“神”,方能做到“神聚而形不散”。如果“神”足够有力,日常细节自然会产生张力。当然,还需要化腐朽为神奇、于无声处听惊雷的能力,能在常中见异、平中见奇,找到最合适、最有意味的细节,这是“艺术”的最重要的保障。