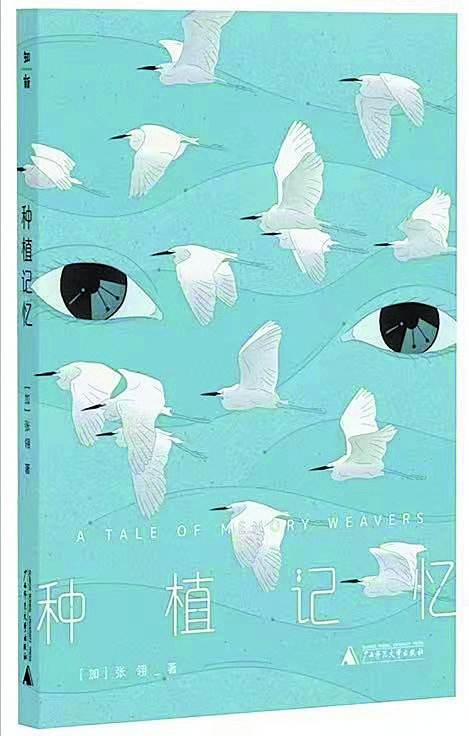

张翎首部科幻小说《种植记忆》关注“AI与人”新境遇

作家张翎首部科幻小说《种植记忆》

“我是谁?”他求助于人工智能体,“怎样告诉一个失忆的人她是谁?”这是小说向读者抛出一个灵魂之问:当一个人接受种植记忆,她如何找回自己?近日,广西师范大学出版社推出作家张翎倾力写作的首部科幻小说《种植记忆》。一个典型的文科生闯入人工智能和脑神经科学的领域,以脑机接口技术为切入口,深入探索高科技时代AI与人性、记忆与自我的关系,张翎在接受记者专访时表示:“这对于我来说是很大的挑战,有难度,也很有趣,我甚至忘了在写小说,被探索陌生领域的魅力所征服。”

对人与智能“贴心互动”的审视

如何在小说叙事中保留足够的情感锚点,以科幻的方式找到突破口?《种植记忆》是一次全新的尝试。小说通过人物独特的个人经历呈现了脑神经科学和人工智能对人类生活的影响。故事发生于2035年,女孩陈千色在一场车祸中失去了视力和记忆,她的父亲是人工智能科学家,母亲是脑神经外科专家,小说围绕父母帮助她“种植记忆”过程中的各种挑战与情感冲突展开情节,父母为她租用了名为“小梦”的智能机器人作为陪伴,小梦成为她重新认识世界的桥梁,千色发现了关于自己身世的秘密。当记忆成为荒原,如何重新找回自我,继续前行,爱是唯一的指南针,爱,在不同的文化中抵达彼此的宽容与理解。

“我没有做梦的自由,你能够自由做梦,是人类的福分。梦给了你眼睛,打开通往世界的门……”这是小梦对失明女孩千色的安慰,他是第六代智能机器人,是父母为千色租用的生日礼物,以8小时服务时间陪伴她过8岁生日。千色对小梦的态度,从抵触、陌生,到相知与留恋,因为他总能猜到她的心思。

主打“情感养成”的“毛球”芙崽是今年AI潮玩的爆款,但是像小梦那样善解人意的机器人,目前还属于想象阶段,而《种植记忆》要探讨的是不远的将来,人类对情绪型机器人能带来的安慰产生依赖的时候,会出现怎样的“风险”?

小说中最扎心的一幕是小梦被断电,设置“归零”的那一刻,那个曾给千色心灵慰藉的“小男孩”,租用时间一到,瞬间失去“贴心互动”的记忆,几分钟内被拆解成零件,千色承受的“疼痛领悟”,正是小说对读者的提醒:AI与人类在记忆与情感形成和维系上的本质不同,对于人而言,爱是最珍贵的记忆,而智能机器人的情感可以被清零,陪伴可以被随时中断,张翎坦言:“写到这个情节内心惆怅,人类的情绪与记忆是连绵不断的,特别是对爱的记忆,对同一个人、同一件事,在不同时间、场景里会被反复唤回;除非个体处于失智、失忆状态。”

张翎擅长创作现代历史题材小说,《唐山大地震》《劳燕》《归海》等作品探究个体经历战争、灾难后的心灵图谱,她对人的记忆有着浓厚的兴趣,探讨了记忆和真相、记忆和梦境、记忆和失忆之间的关系。高新科技给人类带来福利的同时,也隐含未被充分认识的风险。女孩千色担忧自己的梦境被人“读取”而不敢入睡,脑机接口技术让我们看见了新科技对人类大脑与生活的影响。突破现实的时空局限,对“人+技术”新境遇的审视,让张翎颇感兴奋,特别是在完成小说时,“我切实感受到了小说里涉及的新主题,人类大脑的柔韧性与可塑性,人的思维具备多种可能性。这种新鲜感让我特别想追踪人的记忆这个生命课题”。

小说的灵魂只能由人来书写

对人工智能影响我们日常生活的关注,对“人与技术”核心关系的审视,体现了当下科幻文学的意义已溢出类型文学边界,具有很强的现实指涉和思想价值。做过多年听力康复师的张翎,在专修康复医学时,她对头颅神经、左脑右脑的分工、脑神经受损对身体功能的影响以及康复等课程,都特别着迷,现在她对人工智能和脑神经科学也非常感兴趣,“只要有引发我灵感的课题,我都可用小说的方式来探讨,也许用‘未来时’去呈现,也许直接融入日常生活场景。”

当下科幻文学又细分为“硬科幻”与“软科幻”。在写作《种植记忆》的过程中,她不纠结小说属于哪种类型,而是投入地探索超出自己舒适区的命题。她坦言:“相对那些硬核科幻小说,《种植记忆》是带有未来科幻元素的现实主义小说,探究家庭中父母之间,以及父母与孩子之间的情感关系与文化差异,人工智能等新科技将日常生活中的冲突和悬念在峰回路转的时刻有了一种新的爆发力,也是小说创作的突破口。”

人工智能已融入我们的生活,正以多种方式介入不同门类的文艺创作,是与AI合作,协同演绎提高创作的效率,还是珍惜从自己内心生长出来的作品,坚守人类的独立原创比提升效率更重要?AI的源头是庞大的数据库,它带给人类的是经过无数次训练后抵达的最优化结果。它确实能在计算、模拟、分类、归纳、提高产能方面超过人类。张翎认为:“小说家最珍贵的特质不是群体智慧的‘平均值’或者‘最优值’,而是对个体心灵的极致展现与表达。人的生命与个性是独立存在的,不是大数据的产物。”AI在查找资料方面的确能给作家带来很多便利,但是她始终提醒自己,“AI给出的答案未必正确,还需要多方验证。AI可以成为我的助手,但不能成为我的主人。小说的灵魂,永远只能由人来书写”。