庆胜利 颂国庆 | 2025当代爱国作家顾品江作品展

【 2025当代爱国作家作品展 】

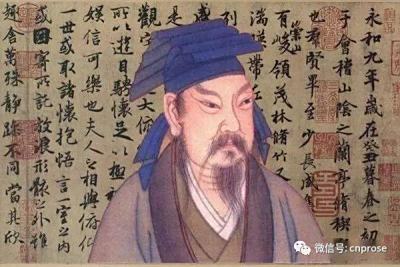

--- 顾品江 ---

---★ 作 家 简 历 ★---

顾品江,字山水,汉族,中共党员,1953年1月出生于无锡。工科男,八十年代曾两度在“北京鲁迅文学院”(函授普通班及提高班)学习“文学写作”专业,曾担任过一些文学组织的会员、特约编辑等,在江苏省电力工业局工作时,担任过《江苏电力报》通讯员,《江苏电网调度通讯》(行业内部自办的通讯小报)主编。无锡市社会学会会员,理论组成员,中国散文网专栏作家,中国散文学会会员,中国诗词学会会员。国家一级美术师,中央国家机关书法家协会会员,中国楹联学会会员,中国硬笔书法协会会员,北京古今翰墨书画院副院长,中国民族建筑研究会书画艺术专业委员会理事会副主席,中国诗书画家网艺术家委员会副主席,中央电视台CCTV《艺术传承》客座教授。中国教育电视台(CETV)水墨丹青书画院会员,中国书画家协会会员,孔子美术馆客坐教授,深圳美协南山分会会员,北京中宣盛世国际书画院客座教授,中国书画家联谊会(新文艺群体书画家工作委员会)会员。文学作品、美术及书法作品在全国性及省市地方性的各种展览和大赛活动中多次获得过特等奖、金奖、一、二、三等奖、优秀奖及各种奖多项。获得由沈鹏先生题字《一代名家》荣誉及全国《翰墨春秋艺坛杰出人物》、《全国诗书画风采人物》《文化贡献先锋人物》《文化贡献代表人物》等多种荣誉称号。中国画《和平共处》在2021年4月入展日本第33届《全日中东京书画艺术大展》。出版过多种书画专集,入选《中国美术》、《百年巨匠》、《百年百家》等多种典集和画册、画刊、报刊、以及CCTV央视等出版的多种台历年历等。文学作品被多家报刊、文集录用发表。书画作品被很多单位和个人收藏,其中山水画《绿水青山》被中国美术馆收藏。退休后,现任深圳京光长青老龄大学常务校长兼书画教师。

★★★ 作 品 展 示 ★★★

说说我家乡的沙家浜

讲党史,说说我江苏家乡的故事,这是关于“沙家浜”的。说起常熟的“沙家浜”,国人几乎无人不知无人不晓,原因是六十年代的现代京剧革命样板戏《沙家浜》影响深远,使“沙家浜”这个名称深入人心。戏曲的力量是无穷的,常熟是个英雄辈出的地方,常熟又是全国经济最发达地区之一,常熟长期排名全国“百强县”前三,中国“做对外生意”的头头、新中国早期的外贸部长李强就是常熟人中的老革命。常熟人头脑聪明灵活,因势利导,知道怎么来有效利用这一政治资源。当地人后来把京剧故事中所说的地方正式改名为“沙家浜镇”,现在这里的这个“沙家浜”已经名声大噪。“沙家浜”已成为了革命传统教育抗战之乡的红色教育基地,当地还建立了“沙家浜革命纪念馆”,那里的“春来茶馆”和“阳澄湖芦苇荡”已成为红色旅游的重要景点,这里还配套建立了规模不小的湿地公园。“沙家浜”现在已成为了一个远近闻名的旅游区。而且,驻守在苏州当地的解放军某部的一个连还被命名为“沙家浜连”,因为这个连的前身据说是与当年养伤的伤病员后来所组成的新四军“东江抗”某部连队有关,这个“沙家浜英雄连”在抗击汶川大地震中又立了新功……。

“沙家浜”虽属苏州常熟,但离开我的家乡无锡老家所在的乡镇只有二十多公里,很近很近,可以这样说,我对那里的过去还是略知一二的。这里是在常熟的最南端,南边隔壁就是苏州的吴中区(即原来的吴县),“沙家浜”与常熟城所在的虞山镇中间只隔了一个比阳澄湖要小得多的昆承湖,“沙家浜”处在昆承湖的南部偏东。

如果我要说原来的常熟这南部地区根本就没有一个叫“沙家浜”的地方的,可能会使很多外地人感到意外,就连很多的现代常熟人也不太清楚!这里所谓的“沙家浜”压根儿就是沪剧《芦荡火种》中“戏说”而虚构出来的一个地名,而且在这里也没有什么阳澄湖。现在“沙家浜镇”所在的地方以前叫“横泾乡”,横泾的东部是东塘墅乡,横泾的西部叫莘庄乡。这里的湖叫“昆承湖”,根本不是什么“阳澄湖”,也没有什么“春来茶馆”和所谓的“芦苇荡”。真正的阳澄湖不在常熟境内,而是在吴县东部境内,离这里还有一段距离呢!

由于当年的沪剧《芦荡火种》和京剧样板戏《沙家浜》的影响很大,移花接木虚构出来的地名“沙家浜”所指的地方确实说的是在常熟,而且,当年新四军西撤时留下的36名伤病员确实就在那里的塘墅乡养伤,由于当年常熟(另一个塘墅解放后划出为张家港市去了)有两个“塘墅”,当地人称此为“东塘墅”,以示区别,后来此地改名为“唐墅”,就在“沙家浜镇”东部,现在已合并入“沙家浜”了。“沙家浜”所在地即六七十年代的“横泾公社”,曾一度因沪剧《芦荡火种》而改名为“芦荡公社”,后来的“芦荡公社”又与时俱进,借改名后的京剧《沙家浜》的名声又改名为“沙家浜镇”,并在昆承湖里大量移植芦苇,使这里出现了很大的“芦苇荡”,七十年代前,这里只有少量的芦苇,再后来,芦苇越长越多,便扩建成了湿地公园。

从上我们可以知道,至少有三点本来不是那么回事的,现在已被聪明的当地人“以假乱真”了,本来只是文艺作品里的东西成了真的有了。1,有了“沙家浜”镇这个地方和地名。2,给现代旅游的人觉得这里就是在“阳澄湖”畔,而不是“昆承湖”畔。3,这里果然出现了“春来茶馆”,“芦苇荡”,“红石村”等红色景点。但这些其实统统都是现代人的杰作,他们把“戏说”变成了现实。

不过,话必须得说回来,在艰苦的抗日战争年代,这里的人民在共产党的领导下,抗击日本侵略者的英雄斗争事迹可歌可泣,确实存在。在1939年,戏剧中所说的新四军伤病员在常熟养伤的故事也确实是真的,并且伤病员不止是十八位,而是共有三十六位,这三十六位“革命的火种”后来成立的连,就是“沙家浜连”,他们当时养伤的地点开始也就在这“沙家浜”的附近,即东塘墅乡。戏剧中所说到的“郭建光”是浓缩了“江南抗日义勇军东路”司令夏光、常熟地方党和武装部队负责人李建模等几个部队领导的名字而成的,沪剧中的常熟县委书记“陈天民”指的就是当时的地方领导人周达民等(后来京剧改名为“程谦民”)。戏剧中的“阿庆嫂”、“沙奶奶”也都有多位原形,“胡传奎”式的土匪及所说的“忠义救国军”在当地也确实都有。

“江南抗日义勇军”简称为“江抗”,是由新四军和江南共产党地方游击队所组成。“江抗”司令梅光迪,是无锡人,他领导的是江南苏州无锡地区最早、实力最强的一支共产党抗日游击大队,与新四军第一支队2团1营及六团等组成的“江抗”东进第3路合为“江抗”东进军。由梅光迪任总指挥,叶飞、吴焜、何克希任副总指挥,乔信明任参谋长,刘飞任政治部主任。同时,叶飞任“中共东路工作委员会”的书记,何克希为副书记。“江抗”在1940年以后才由谭震林任司令员兼政委,叶飞仍为副司令。而戏剧《沙家浜》的故事发生在1939年秋。

“江抗”的总指挥部就设在无锡东郊的梅村,那里离“沙家浜”不过三十公里左右。“江抗”成立后的第一场首战就发生在无锡东北的黄土塘,1939年5月31日,由吴焜带领一部在如今的无锡东港镇(我老家所在镇)一带活动,黄土塘是新四军一个重要的分部据点。那天,不期而遇来到这里清乡扫荡的日本鬼子约有一个小队,在吴焜的指挥下,“江抗”新四军把这三十多鬼子全部消灭了,这次首战的胜利,大涨了江南军民抗日的士气。后来的“江抗”部队炸沪宁铁路,炸桥梁,袭击攻打苏州浒墅关火车站,“江抗”在青浦的顾复生分部还攻打了上海虹桥飞机场,等等,……。一时间,给了日寇沉重的打击,给鬼子们造成了很大的麻烦和不得安宁。

这些内容在原来的沪剧《芦荡火种》中,常熟县委书记陈天民的唱词中唱到英雄赵铁山的时侯都有唱到,但在后来改编京剧《沙家浜》时,考虑到要突出新四军部队的作用和郭建光的形象,地方地下党组织的常熟县委书记的戏份减少了,这段唱也就没有了。……

由于当年“江南抗日义勇军”活动的江南苏锡常太湖地区及阳澄湖地区,存在着很多的地方武装和土匪游击队,江河湖泊中的大大小小各种各样的游击队、地方保安队、土匪队多如牛毛,魚龙混杂。还有那些“道”、“会”、“门”,竟组织起信众帮众甚多,例如那“天仙道”,相信口念咒语心诚则灵就刀枪不入,盅惑了很多人成群结队地以血肉之躯举着大刀向鬼子的枪口冲去………。有很多的胡传奎式的土匪部队,他们基本上也都打日本鬼子。所以各方势力都想拉拢他们,除了共产党和新四军的“江抗”外,这里同时还存着两股不同的势力,一股是国民党的势力,另一股是打着“民国旗号”的汪伪政府势力,他们也收编这些地方游击队,有时还冒充打出的旗号是“忠义救国军”,声称走“曲线救国”的道路,欺骗性很大。很多当地的贫苦农民生活艰难,又受日本鬼子的欺负,他们痛恨“东洋鬼子”,不少人参加了“天仙道”,很多人去当了土匪游击队或“忠救军”,他们的很多人,一时是分不清好坏的。“忠义救国军”本来是属国民党冷欣所领导的,但后来的有些中下层人物实际上暗中勾结投靠了“汪伪民国”,被汪伪政府所利用了,姓“蒋”姓“汪”两边倒。沪剧《芦荡火种》和京剧《沙家浜》开头的一场《勾结》就是这一情况的真实写照。

本来,共产党所领导的“江抗”在无锡、常熟、江阴、太仓、吴县、昆山、青浦等地发动群众,打击日寇,出现了崭新的好局面。可是,这时的国民党顽固派的“忠义救国军”见共产党势力越来越壮大,便害怕起来,他们故意和新四军和“江抗”部队发生摩擦。当时是“国共”合作时期,国民党第三战区司令顾祝同向蒋介石告黑状,并电饬新四军军部,指责说“江抗”抢了他们的地盘、经常搞“越界行动”,要求新四军和“江抗”必须撤走。顾祝同暗中密令第32集团军和“忠义救国军”对“江抗”进行围剿,他们消极打日本鬼子,却积极搞内战。国民党“忠救军”趁机集结了上万人的部队,对“江南抗日义勇军”发动进攻,企图制造类似后来发生的“皖南事变”式的残杀新四军。“江抗”在多次派人谈判无效的情况下,只得奋起抵抗,但是敌强我弱,战斗中,“江抗”副总指挥吴焜不幸牺性,他没死在日本鬼子的枪下,却牺牲在了“忠救军”的手里,政治部主任刘飞也负了重伤……。

新四军第一支队司令员陈毅非常气愤,他于1939年9月下旬亲自出面亲赴国民党江南行署与国民党冷欣谈判,(冷欣,毕业于黄埔一期,国民党中将,当时任江南行署主任和三战区二路总指挥,和第三战区司令官顾祝同都是江苏同乡,50年逃去台湾)最终新四军以抗日民族大义为重,作出了让步,达成了新四军撤军方案。10月,“江抗”接到陈毅传达的新四军军部指示命令,“江抗”整编为两个团西撒,还有一部分人编入了原新四军第2团。部队从苏州无锡地区退出并西撤到茅山及常州地区。

在“江抗”西撤时,在东路地区,留下了少数游击队,其中有“常熟民抗”的警卫班和常备队,还有青浦的顾复生部,嘉定的吕炳奎部,其中就是36名伤病员留在了常熟养伤,当然其它地方也有伤病员。这些留守部队及伤病员们,江苏省委派周达民、夏光、杨浩庐等人去澄(江阴)、锡(无锡)、虞(常熟)及昆山太仓地区,重新组成成立了“江南抗日义勇军东路”司令部,简称为“东江抗”。受谭震林和叶飞领导,由夏光任“东江抗”的司令员,杨浩庐任副司令员,周达民任地区党的书记。“东江抗”的司令部就在阳澄湖畔,但不是在常熟,而是在吴县靠近昆山境附近的地方,这个地方叫阳沟楼。那36名伤病员开始确实是在常熟的东塘墅分散在老百姓家中养伤,后来转移到了吴县所在地的阳澄湖地区。“东江抗”及伤病员们,他们坚持在敌后,坚持在芦荡,继续抗日打击日本鬼子及与日军勾结的“胡传奎式”的打着“忠救国”旗号的土匪部队。后来的“东江抗”发展壮大到了400多人,加上青浦顾复生、嘉定吕炳奎的部队,人数接近到了上千人。

沪剧《芦荡火种》及后来的京剧样板戏《沙家浜》中所描述的故事,正是上述抗战岁月的历史背景中所发生的真实故事中的一个小小的剪影。

解放以后的五十年代初,上海市独立,但市区以外的十个县,包括青浦、嘉定等当时仍属江苏省,当时这里一带都流行地方戏,叫“滩黄戏”,这种“滩黄戏”在清末明初时最早发源于无锡东乡与常熟交界处的严家桥地区,严家桥离“沙家浜”不到二十公里路,后来的“滩黄戏”在上海滩唱红,传遍了江浙沪,但各地“滩黄”唱腔有自已的特色,各有不同。到解放后,文艺界进行了规范和调整,流行在青浦嘉定一带的“东部滩黄”改称为“沪剧”,因为后来这里划归为了上海市了,所以叫“沪剧”。流行在无锡常州常熟一带的“西部滩黄”称“文戏”统一名称叫“锡剧”。五十年代中后,这些文艺团体根据当时的抗日老战士们的回忆录,把前面所说的“江抗”在抗战中的发生的故事,以及伤病员的故事,编写出了多部类似的戏剧作品,上海沪剧团编演的就是《芦荡火种》,江苏省锡剧团编演了《红色的种子》,无锡市锡剧团则编演的叫《太湖游击队》等等,都是从不同侧面反映了这方面的故事。上演以后,这些剧目受到了当时中央的陈云(他是青浦人,曾和顾复生一起在家乡发动过秋收暴动)、谭震林(曾任江抗总司令)及陆定一(中宣部长,他是“江抗”所在地无锡人)等人的重视,这些剧目在当时华东五省的戏曲会演中都获得了大奖,并得到了当地观众的一致好评,对全国也产生了重大影响,其中上海的沪剧《芦荡火种》运气最好,六十年代初江青到上海,她是影视戏剧方面的“行家里手”,沪剧《芦荡火种》受到了她特别的青睐!……

在上个世纪五十年代的华东地区,影响力最大的有四大地方戏,即越剧、锡剧、黄梅戏及沪剧。其中沪剧的影响力其实是最小的,主要是政府有意提携而成。在大上海,最有名气的是越剧,其次是苏州评弹和锡剧,还有,扬州的扬剧和淮海戏。上海市都有越剧团和评弹团,还有锡剧、扬剧团和淮海戏剧团。上海当地的沪剧团其名气还不如滑嵇戏剧团。但在上海郊区的十个县中,除了都有评弹团外,每个县都有锡剧团,越剧团和沪剧团都没有锡剧团多。不仅如此,在当时的浙江嘉兴和湖州地区,安徽的宣城地区也都有锡剧团,原因是当年的“滩黄”剧在那些地方也都流行。但是由于锡剧和沪剧的地方口音太重,成为了后来在地域周边及全国的影响力越来越小的一个重要原因。而黄梅戏虽是个历史并不长的小戏种,但由于其语言和唱腔通俗易懂,更让北方及各地观众们能接受和喜闻乐见,特别是港台戏剧影视中对黄梅调的偏爱和弘扬,使得后来的黄梅戏一跃而成为了全国四大地方戏之一,这四大地方戏便是:越剧、豫剧、黄梅戏和评剧。

早在三四十年代,越剧及越剧十姐妹就在上海滩已大放异彩了,后来的越剧更是影响力越来越大,现在的越剧名副其实地已名列各大地方戏之首。然而在中国戏剧的历史上,最有影响力的却是我们江苏的昆剧,在京剧之前,昆剧是当之无愧的“国剧”,是国粹,昆剧历史悠久,有“百戏之祖”的美誉。但自从“徽班进京”后,京剧取代了昆剧为“国剧”的地位。到五十代时,即使在上海和江苏,昆剧已濒临死亡,若不是“传字辈”的俞振飞等大师的挽救,恐怕就不会有现在昆剧的“死而复生”了。

在六十年代初,作为“老上海滩”的江青到了上海后,她除了关心上海京剧团演的《智取威虎山》外,他对其它戏曲都不感什么兴趣,却特别关注沪剧。这一看不要紧,她看中了两部好戏,一部是沪剧《芦荡火种》,另一部也是沪剧叫《革命自有后来人》,她立即找人要来了这两部戏的剧本,把剧本带回了北京。

1963年,江青决定要把两部沪剧《芦荡火种》和《革命自有后来人》移植改编成京剧,她要把它们打造成精品样板戏。她把《芦荡火种》交给了北京京剧团,把《革命自有后来人》交给了中国京剧团。后来的《革命自有后来人》被改编成为《红灯记》,成为了六七十年代中国的八大样板戏之一,风靡全国,无人不知。

《芦荡火种》要改编为京剧,北京方面便把汪曾祺招去执笔,汪曾祺先生是江苏有名的作家,高邮人,他写的短篇小说和散文以及剧本都蜚声文壇,是一位很有成就的文学名家。他和另两位编剧肖甲和杨毓珉,后来又增加了薛恩厚,一起组成改编写作小组,这在当时就叫做“集体改编”。没多久,剧本就改编完成了,取名为《地下联络员》,其中突出的重点人物当然是阿庆嫂。北京京剧团进行了排练,准备在1964年年底演出,搬上舞台。江青看了彩排后说不行,要求重新修改,她认为要“十年磨一戏”,不能急就,京剧团急忙撒消了演出预告。江青认为要突出军队新四军及伤病员在当时的作用,地方地下党的戏份要减少。所以剧本又进行了第二次修改,其中增加了郭建光和伤病员的戏份,把常熟县委书记陈天民(后改名为程谦民)降到了配角的地位,减少了他很多的唱段,增加了郭建光的唱,把郭建光提到了比阿庆嫂还要前的第一主角。于是,剧名又得重新改回来,仍叫《芦荡火种》。在征求意见时,“江抗”原负责人谭震林说:“火种”的说法不妥,那时抗日的革命烽火早已是遍地燃烧了,怎么还讲“火种”呢!毛主席看了剧本后也认为这个剧名不好,他还认为芦苇荡都是在水里的,这“火种”在水里不合适。江问他什么剧名为好,毛主席便说,很多戏曲都以地名为剧目名,我看就叫“沙家浜”就不错,当然不改也还行。毛主席还指出要加强“军民鱼水情”情节,戏的结尾高潮主要是游击队员扮成了戏班子们的闹剧,应该要有正规的新四军的正面奇袭才好。于是,《芦荡火种》便有了第三次修改,剧情的内容就如后来我们所看到的那样。其中最出彩的一折《智斗》,在原来的沪剧中只是阿庆嫂和刁德一“背靠背”的各自唱他们的“暗心思”,胡传魁(后改为胡传奎)只是面对湖面抽烟而已,似乎没他的事,这种“背戏”现在改成了三个人面对面的互动,唱念俱佳,非常的精彩非常的成功。汪曾祺三改剧本,最终把剧本定名为《沙家浜》。

江还指出了沙奶奶有七个儿子,太多,所以后来的《沙家浜》里出现的是沙四龙,而不是沙七龙。但是,据汪曾祺的回忆说,其实江直接提出修改的意见并不多,主要是集中了各方面意见而最后定稿的。

1965年,北京京剧团的革命现代京剧《沙家浜》正式上演了,如后来国人们耳熟能详的《沙家浜》的剧情和经典唱段那样,京剧《沙家浜》后来成为了六七十年代的八部样板戏之一。“沙家浜”不但成就了一部戏,成就了戏中“智斗”、“军民鱼水情”等经典的知名唱段,成就了那几位演员;还成就了与剧中人物郭建光、阿庆嫂、沙奶奶等相关的那些革命者原形人物及人们对“江抗”那段抗战岁月的回忆;而且更成就了一个地名的产生、一个地方的闻名,成就了一个连队的命名。产生出了更多深远意义的影响……

这,就是一部戏的力量!这种力量来自于人民解放军真实战争岁月中的成长经历,来自于中国人民反抗日本侵略者的真实战斗历史,来自于我故乡的那片热土。