海南东坡诗路行暨中国驻校诗人二十年回顾活动在海南举办

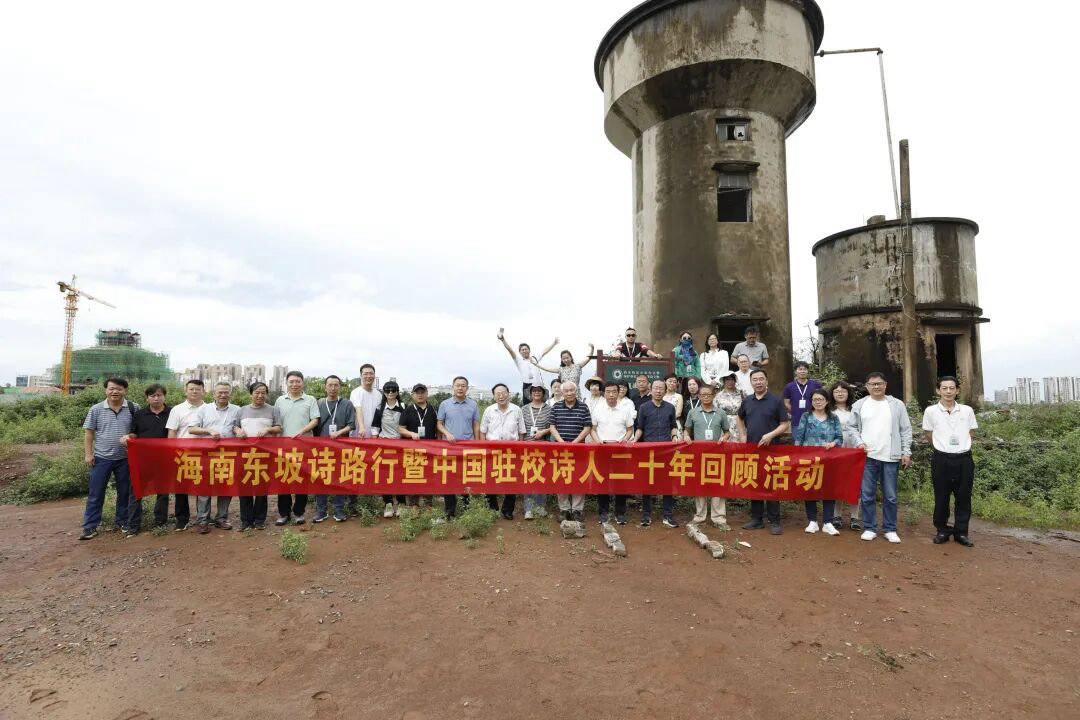

2025年9月25至28日,海南东坡诗路行暨中国驻校诗人二十年回顾活动在海口、儋州两地举办。诗歌评论家、首都师范大学文学院教授吴思敬,《诗刊》社副主编王冰,海南省作协主席、《天涯》杂志社社长梅国云等出席活动并致辞。诗人林莽,鲁迅文学奖获得者路也,评论家、岭南师范学院文学与传媒学院副院长张德明,评论家、北京体育大学人文学院副院长王巨川,评论家、四川大学教授向以鲜,评论家、天津社科院研究员王士强,评论家、海南师范大学文学院教授阮忠,诗人、编剧陈勇,及其海南省作协副主席、海南省文学院院长江非,海南省作协副主席、海南省出版发行集团副总经理古莉,海南省作协副主席、《天涯》杂志主编林森,安康市文联副主席李小洛,沈阳市作家协主席李轻松,暨南大学教授、少数民族文学创作骏马奖获得者冯娜等近四十人,参加了东坡诗路采访和诗歌文化对话交流。活动旨在深入挖掘东坡文化,助力海南自由贸易港传统文化创造性转化与创新性发展实施进程,促进海南文化建设和优秀文旅资源活化利用,推动新时代中国诗歌事业繁荣发展。

9月26日下午,在海口举办的中国驻校诗人二十年回顾座谈会,由王冰主持,他介绍到,2002年首都师范大学与《诗刊》社共同酝酿驻校诗人制度,2004年首都师范大学中国诗歌研究中心与《诗刊》社联合设立“驻校诗人”制度,诗人江非成为首位驻校诗人。该制度建立了诗坛与高校之间的有效联系,为青年诗人的成长创造了有利条件,同时,活跃了校园诗歌文化氛围,已成为中国诗歌界人才培养和学术交流的重要平台,为中国诗歌事业增添了光彩。

在座谈会上,梅国云以海南引进优秀诗人江非为自贸港文化建设服务为例,称赞了驻校诗人制度的社会价值和青年人才培养的积极意义。他还介绍了近些年海南在推动新时代海南自贸港海洋文学、网络文学、生态文学事业繁荣发展方面做出的努力,以及取得的可喜成果。他表示,海南省委、省政府高度重视东坡文化的保护和挖掘工作,海南将继续借助自贸港建设制度优势,弘扬与发展东坡文化,扎实推动海南文学事业发展,助力新时代中国文学建设,为加快建设社会主义文化强国担当起应尽的责任。

吴思敬是驻校诗人制度的推动者和主持人,为中国现当代诗歌的发展做了很多事情。在座谈会上,吴思敬深情回顾了首都师范大学中国诗歌研究中心的驻校诗人工作,给年轻诗人提供较好的写作条件、更充分的信息和交流的机会,实际上是为青年诗人服务,同时也为学校争得荣誉,扩大了影响。他肯定了该制度的双赢成效,既为诗人们逐渐成长为国家文化建设上的有用人才而深感欣慰,也为自己和这20位优秀诗人建立的亦师亦友关系而深感幸福。

诗人林莽原任《诗刊》编辑部主任,他代表《诗探索》杂志回顾驻校诗人工作并指出,由《诗刊》社与首师大首创的独一无二的驻校方式,创造性地为青年诗人的成长提供了良好的机会,对中国当代诗歌的发展产生了积极的影响。二十余年来,他默默地为驻校诗人的遴选与创作指导付出努力。

王巨川认为,22年的中国驻校诗人制度已经成为青年诗人与诗歌教育、诗学批评、诗坛前沿深度联系的纽带和场域,正在潜移默化地影响着21世纪诗歌创作与批评主体性的重构与变革。因此,在首师大诗歌中心驻校诗人制度实施20年的历史契机中,对中国驻校诗人制度、对青年诗人创作以及当代诗歌发展的影响,进行经验总结和反思展望,是推动当下诗歌发展的一件非常有必要和有意义的大事件。

向以鲜认为,首都师范大学中国诗歌研究中心开创了中国当代诗人入驻高校校园的先河,从而拓宽了传统“校园诗人”概念的生命内涵,让诗人与校园,青春与梦想,鲜活的写作与严谨的学术研究,从肉身到灵魂层面,发生了深刻且持久的密切关联!这是一个创举,也是一个壮举。

王士强从数据上进行分析,发现到目前为止的22位驻校诗人,11男11女,恰好平衡,地域上来自山东、云南、江西、辽宁等12个省份,比较广泛,南方、北方也基本持平。驻校诗人平均年龄37.6岁,正是年富力强、非常有活力和创造力的年龄。22位驻校诗人全部参加过诗刊社“青春诗会”,在很大程度上这是相互独立的两个不同系统,说明这些青年诗人的创作在较大程度上得到了诗坛的公认。

李南、张德明、林森等人也对驻校诗人工作和驻校诗人的成长表示了赞赏。

古莉提到,苏东坡在海南是他人生的低谷,却活出了真正的自己,相信各位优秀的诗人在重走东坡路的过程中会有感悟和收获。关于驻校诗人诗歌作品和理论成果的出版与宣传方面,海南省出版发行集团下属企业南方出版社与《诗刊》社、中国诗歌研究中心建立了很多年的良好合作关系,为广大诗歌爱好者提供了不少优秀诗歌读物,今后,仍将继续在出版行业为创造良好的社会效益,以及为繁荣中国诗歌事业而用心出力。

驻校诗人江非、路也、李小洛、李轻松、邰筐、王夫刚、宋晓杰、杨方、慕白、冯娜、王单单、灯灯、林珊、谈骁、吕达、侯存丰、梁书正等人,先后分享了驻校学习的难忘经历和感想,其中,宋晓杰觉得驻校一年的收获无法量化,并且使人生下半场的工作与生活发生了很大的改变;李轻松感谢吴思敬、孙晓娅、林莽老师给予的指导与关爱,感谢《诗刊》多年的关注与培养;李小洛意识到中国诗歌研究中心的前辈们对诗歌的奉献精神深深影响并触动了她,促使她思考如何将手中的诗歌火焰传递到更高更远。

9月27日下午,儋州东坡书院时雨时晴,江非主持东坡文化传承与海南自贸港建设研讨会,阮忠、向以新、彭桐等人做了主题发言,吴思敬、林莽、王冰等人从东坡人生、东坡文化,以及东坡文化与海南自贸港文化建设发展的关系切入,展开了深入的探讨,认为苏东坡谪居儋州三年为海南留下十分宝贵的精神遗产是不可置疑的事实,也看到东坡文化如今已成为海南发展建设上的一张光芒闪耀的文化名片,应当格外重视、格外珍惜,更应当富有远见地、合理地开发利用。

王冰认为,东坡先生是才情横溢的诗人,是一个古代典型的士大夫的形象。他所具有儒家润化出来的精神气象,穿越千年,影响至今,滋养着现今的我们。东坡先生心中升起的那种浩然之气,超然之气,让他自己心里安稳,也让我们心里安稳,由此才能够去做到身体力行,圆润通达,才能够去做更多的事情。有了这些,我们在现代做事就会踏实,就会久久为功,为建设海南自由贸易港做出自己最大的贡献。

阮忠指出,东坡文化传承是我们当下的任务,他“博观约取”读书法之“博”、“八面受敌”读书法之专、“抄书”读书法之笨,为他在历史上自我成就奠定了基石。东坡出仕,本欲致君尧舜,宦海浮沉下人生理想的失落,不影响他在诗文创作和经学研究上始终不渝地坚持,做京官创作、做地方官创作,做贬官仍然创作或研究,这使他成为文学和经学大家。他热情地拥抱世界,处世宽厚、善良、旷达,即使在流贬中,始终把自己放平为普通人,和三州百姓和睦相处,化艰难为愉悦,使他深受人们的爱戴。这些启示今天的人们要能够像东坡那样选择正确的成就方法、坚持不懈地努力,善于处理生活及工作中的问题,快乐地为海南自贸港建设作出自己的贡献。

本次活动,由《诗刊》社、中国诗歌学会、海南省作家协会、首都师范大学中国诗歌研究中心联合主办。近四十位诗人、作家、学者、评论家冒着雨晴不定的台风天气,用两天时间采访了海口苏公祠、澄迈驿遗址、罗驿村东坡路、龙门激浪、东坡书院、桄榔庵遗址、东坡井等知名景点,亲身体验了海岛西北部的文化旅游,感受了古远与现代相交融的海南自贸港文化。